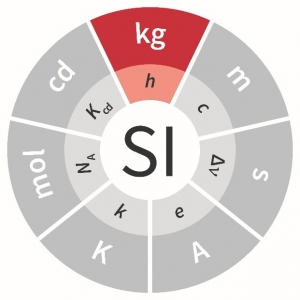

千克的定义

千克,国际单位制中的质量单位,符号kg。当普朗克常数h以单位J s即kg m2 s-1表示时,取其固定数值为6.626 070 15×10-34来定义千克,其中米和秒用c和ΔνCs定义。

千克定义的变迁

1795年,法国科学院计划将克作为质量基本单位,代表0摄氏度时1立方厘米水的质量,并制作金属实物标准器。根据国际计量局的记载,当时的科学家们认为商业贸易过程中物体质量大多数都超过了1克,克作为质量基本单位使用起来并不方便,所以决定制造出质量是克的1000倍(千克)的实物标准器,千克原器由此而来。千克成为唯一带有词头的国际单位制基本单位。1799年,科学家们发现4摄氏度时水的密度最为稳定,因此定义4摄氏度时1立方分米水的质量为1千克,同时制造出相应质量的铂金实物原器A,并将其质量值记录于法国科学院的“千克档案”中。1879年,英国Johnson-Matthey公司制造了3个圆柱体砝码(KI,KII,KIII)作为国际千克原器的备选样品。1880年,经过对3个圆柱体砝码的多次测量和校准,证明了KIII与千克档案中记录的质量一致。1882年,KIII作为国际千克原器,保存在国际计量局。1889年,第一届国际计量大会将国际千克原器的质量定义为1千克。

图:国际千克原器

国际千克原器是一个高和底面直径均为39毫米的正圆柱体。它由铂铱合金制成,其中铂含量为90%,铱含量为10%,合金密度约为21500千克/米3。铂的稳定性符合千克原器的要求,铱可增强其耐腐蚀性。为保证其稳定可靠,千克原器需要进行周期性检定。

1889年共复制了40个铂铱合金圆柱体,经过与国际千克原器比对后,分发给《米制公约》成员国作为国家基准。在第二次世界大战前,拥有国际千克原器复制件被视为国家荣耀;在二战期间,战胜国对战败国的惩罚之一就是夺取其国际千克原器的复制件。

在1889~1989年的100年间,其他国家千克原器与国际千克原器的质量发生了约0.05 毫克的变化。作为唯一实物基准的国际千克原器的稳定性受到质疑,科学家们开始致力于质量单位的重新定义。有科学家提出,可以使用自然界中的基本物理常数来重新定义质量单位,因为这些物理常数不会改变,用它们来定义包括千克在内的基本单位,就再也不用担心随时间推移会影响单位的量值了。

2013年国际质量及其相关量咨询委员会制定了千克重新定义的路线图,给出了千克重新定义需要满足的4个条件,起草了千克重新定义的指南,2018年,第26届国际计量大会通过了决议,批准采用普朗克常数重新定义千克。