秒的定义

秒,国际单位制中的时间单位,符号s。当铯频率ΔνCs,也就是铯133原子不受干扰的基态超精细跃迁频率,以单位Hz即s-1表示时,取其固定数值为9 192 631 770来定义秒。

秒定义的变迁

人类对时间的认识始于天文观测。在20世纪50年代以前,大家都知道秒就是平太阳日的1/86400;1956年,国际秒定义修改到基于太阳公转周期,秒是自历书时1900年1月0日12时(这是历书时常用的一种表示方法,等于1899年12月31日12时)起的回归年的1/31556925.9747, 称为历书时。基于天文观测的时间测量基本满足当时社会生产和生活的需求。同时,科学家通过长期的天文观测,认识到了地球的自转和公转并不稳定,以地球转动作为时间单位的参考并不精确。1955年,世界第一台铯原子钟诞生。人们很快意识到,基于微观量子跃迁的时间频率标准,外界环境影响的途径可以被准确的研究和控制,更不易受到外界的干扰,是秒定义的稳定参考源。

图:世界第一台原子钟

原子钟从诞生之日起,就超过了基于天文观测的时间测量准确度,很快基于原子钟的时间信号开始发播,影响社会生产和生活。1961年,国际计量委员会提议采用铯原子基态跃迁作为秒定义的候选,1967年,国际计量大会通过了基于铯原子跃迁的新的秒定义,即:秒是铯133原子基态两个超精细能级之间跃迁对应辐射的 9192631770个周期所持续的时间。国际秒定义从“天文秒”过渡到了“原子秒”。

1997年,国际计量委员会对秒定义增加了一条附加说明:秒定义适用于静止于绝对零度环境的铯原子。这个附加说明澄清了秒定义中的铯原子不受黑体辐射影响,也就是原子要处于热力学温度为0 K的环境中。1999年,国际时间频率咨询委员会(CCTF)要求所有频率基准都要根据环境温度辐射来进行频率修正。实际上,秒定义应该理解为,铯原子不受任何干扰,静止并且处在0 K的环境下。

2006年,国际长度咨询委员会和时间频率咨询委员会频率标准工作组给出了新的标准频率推荐值,在这些标准频率推荐值中开始推荐秒的次级表示。到2017年,秒的次级表示包含了1个铷原子微波跃迁频率和7个光学跃迁频率和不确定度。使用者可以根据实际需求,选择列表中某个秒的次级表示电磁辐射跃迁,用于实际复现秒定义,复现不确定度受列表给出的不确定度限制。

2018年,第26届国际计量大会(CGPM)把SI基本单位以基本物理常数为基础重新定义,秒定义的描述也作了相应的修改:当铯频率ΔνCs,也就是铯133原子不受干扰的基态超精细跃迁频率,以单位Hz即s-1表示时,取其固定数值为9 192 631 770来定义秒。这个描述体现了以基本物理常数为基础的基本单位定义原则。

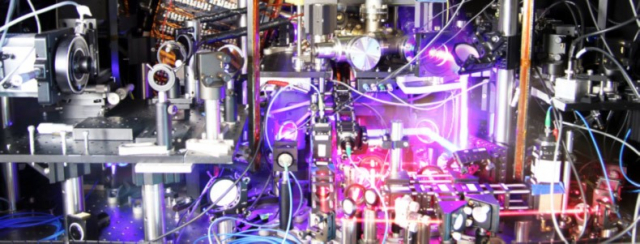

进入21世纪以后,基于离子阱囚禁离子或者光晶格囚禁原子的光学频率标准(光钟)得到了快速发展,评估不确定度指标比现有最好的铯原子喷泉钟高2个数量级。2015年,国际时间频率咨询委员会给出了修改秒定义的路线图,预计在2026年左右考虑基于光钟对秒定义进行修改。

图:美国JILA实验室的锶原子光钟装置(图片来源:https://jila.colorado.edu/yelabs/research/ultracold-strontium)