根据千克重新定义指南的描述,千克重新定义涉及两方面的重点研究工作,一方面是量值复现研究,另一方面是量值传递研究。

针对普朗克常数的精密测量及千克单位的重新定义,目前国际上主流的方案有两种:

- 基于电学量子基准(量子化霍尔电阻基准、约瑟夫森量子电压基准)测定普朗克常数h的“基布尔天平”(功率天平)方案;

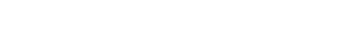

图:美国国家标准与技术研究院(NIST)的基布尔天平装置

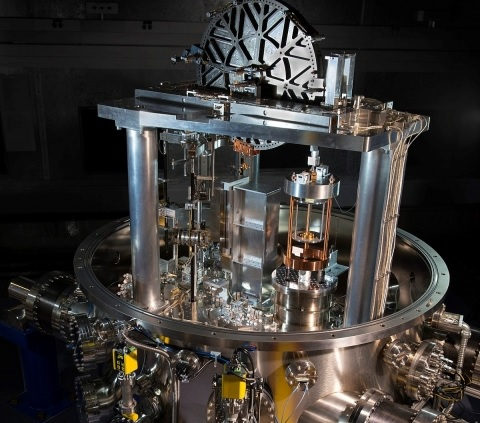

- X射线单晶密度法测定阿伏伽德罗常数NA,进而也可得到普朗克常数h的量值的“硅球方案”。

图:德国联邦物理技术研究院(PTB)的硅球方案装置

基布尔天平方案由英国国家物理研究院(NPL)的Kibble博士于1975年提出并开展研究工作,此后,陆续有美国国家标准与技术研究院(NIST)、瑞士计量院(METAS)、法国计量院(LNE)、国际计量局(BIPM)和加拿大研究理事会(NRC)等采用功率天平方案开展研究,历时10到30多年不等。近些年来,新西兰、韩国、土耳其也开展了类似的研究,德国于2007年也启动了“功率天平(普朗克天平)”项目的研究,英国NPL于2009年将其研制的第二代“功率天平”装置Mark II转至加拿大NRC继续进行研究。2007年,NPL启动了新一代功率天平装置的研究。这说明全球对于千克单位的重新定义非常重视和关注。鉴于千克单位重新定义的难度,2012年,千克单位的重新定义被Nature杂志评为像寻找希格斯粒子一样困难的世界五大科学难题之一。

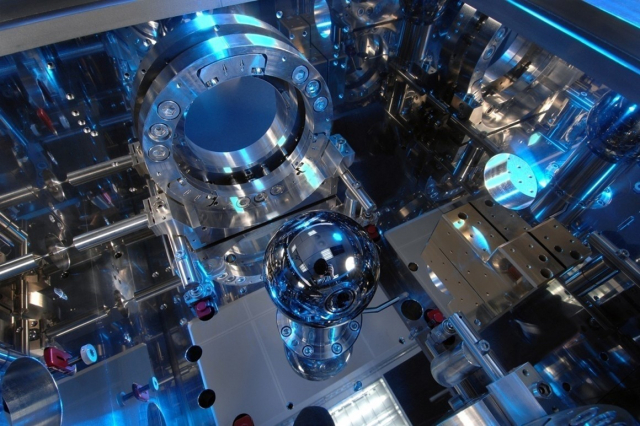

我国目前正在积极参与这一重大变革,目标是未来能够独立复现质量单位,无需溯源到其他国家,以保护我国技术主权的完整。为应对这一重大变革,中国计量科学研究院研究团队于2006年提出了一种基于电磁能量与机械势能平衡的“能量天平”方案,其特点是测量结果只与天平中线圈的静态位置有关,而线圈运动过程中产生的动态误差则可被消除。该项研究由于采用了不同原理的方案而备受国际关注,采用不同原理的方案进行测试并相互验证是科学研究中经常采用的方法,如果测量结果能够在不确定度允许的范围内一致,将更有说服力。

2007年,在国家科技部支撑计划的支持下,能量天平项目开始原型验证阶段的研究,于2011年研制成原型验证装置,在空气中测量普朗克常数的相对标准不确定度达到2.6×10-6,验证了能量天平方案原理可行。2013年,能量天平项目组在前期研究基础上,开始了第二代能量天平试验装置的设计和研制,于2016年12月完成新装置全部硬件、软件系统的研制和调试,并实现了真空测量。2017年,能量天平项目组向国际科学技术数据委员会基本物理常数任务组(CODATA TGFC)提交了普朗克常数测量结果,相对标准不确定度为2.4×10-7,这一结果与国外相比仍有一定差距。2018年,项目组在抑制外磁场影响、优化悬挂线圈系统结构和准直技术研究等方面取得突破。能量天平装置测量数据的相对标准不确定度首次进入10-8量级,其中A类不确定度达到5×10-8(k =1)。

图:中国计量科学研究院的能量天平装置

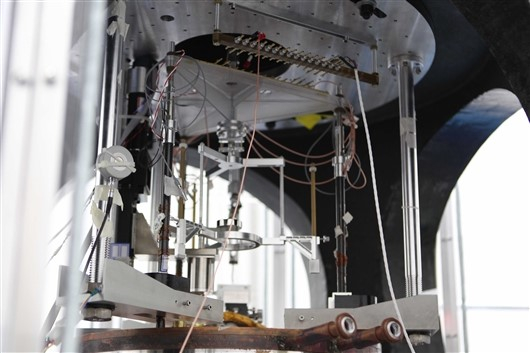

千克重新定义使用的基布尔天平法、能量天平法、X射线晶体密度法等都是在真空条件下实现普朗克常数的测量,与空气中质量量值传递方法有着本质的区别。为了在千克重新定义后,在真空条件下更精准、更可靠地完成质量量值传递工作,中国计量科学研究院质量实验室从2013年开始致力于质量单位重新定义后量值传递关键技术的研究。量值传递关键技术研究主要包括表面吸附研究、空气浮力修正研究、真空传递关键技术研究、真空质量测量关键技术研究等。目前已自主研制了砝码表面吸附测量装置、空气浮力修正装置和真空质量测量装置,实现了真空条件下1千克的砝码测量不确定度优于3.0×10-8。